中川 潔(安全安心株式会社)

労働安全衛生コンサルタントとして、業界問わず安全で快適な職場づくりをサポート。

安全衛生診断、現場指導や安全教育などを行い、企業の安全衛生レベル向上に努める。

振動障害対策

労働安全衛生コンサルタントとして、業界問わず安全で快適な職場づくりをサポート。

安全衛生診断、現場指導や安全教育などを行い、企業の安全衛生レベル向上に努める。

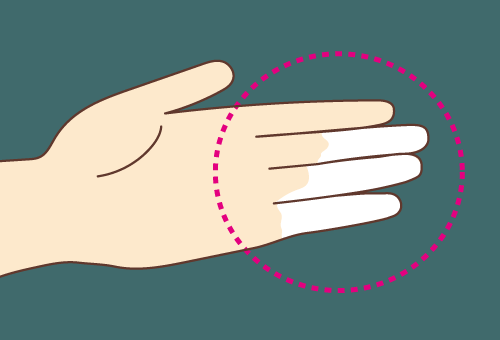

振動障害とは、チェーンソー、グラインダー、刈払機など、大きく速く振動する工具の使用により生ずる、手指等の末梢循環障害、末梢神経障害および運動器(骨、関節系)障害の総称です。最近は製造業や建設業などの振動工具取り扱い者にも発生しています。

※1 冷えやストレスなどの刺激が生じた際に血管の一過性収縮により手指が蒼白化する現象。数分~30分程度で回復するが、その過程で痛みやしびれをともなうことが多い。

要因は右上表のとおりで、「寒冷」も影響を及ぼします。気温が低いと血液の循環が低下して手が冷たくなり、悪化を引き起こします。同様に、振動によっても血液の循環は低下し、手が冷たくなってさらに悪化します。このように寒い季節の振動作業は血液循環が悪くなる条件が重なるため、振動障害が発生しやすくなります。とくに、寒い時期に振動工具を使用する現場では注意しましょう。

| 振動操作 | 作業環境 |

|---|---|

|

|

従業員に対し、振動工具による健康障害について安全衛生教育を行いましょう。また、振動工具取扱時間の上限を定めて、それを超えないようにしましょう。