災害発生状況の分析 vol.6

「転倒災害発生状況」~令和5年度 日本フルハップの災害防止統計資料より~

日本フルハップは、仕事に従事しているときのケガだけでなく、交通事故を含め日常生活全般のケガを補償対象としています。この度、令和5年度のケガの発生状況等についてまとめました。

皆様のケガの防止にお役立ていただければ幸いです。

日本フルハップは、仕事に従事しているときのケガだけでなく、交通事故を含め日常生活全般のケガを補償対象としています。この度、令和5年度のケガの発生状況等についてまとめました。

皆様のケガの防止にお役立ていただければ幸いです。

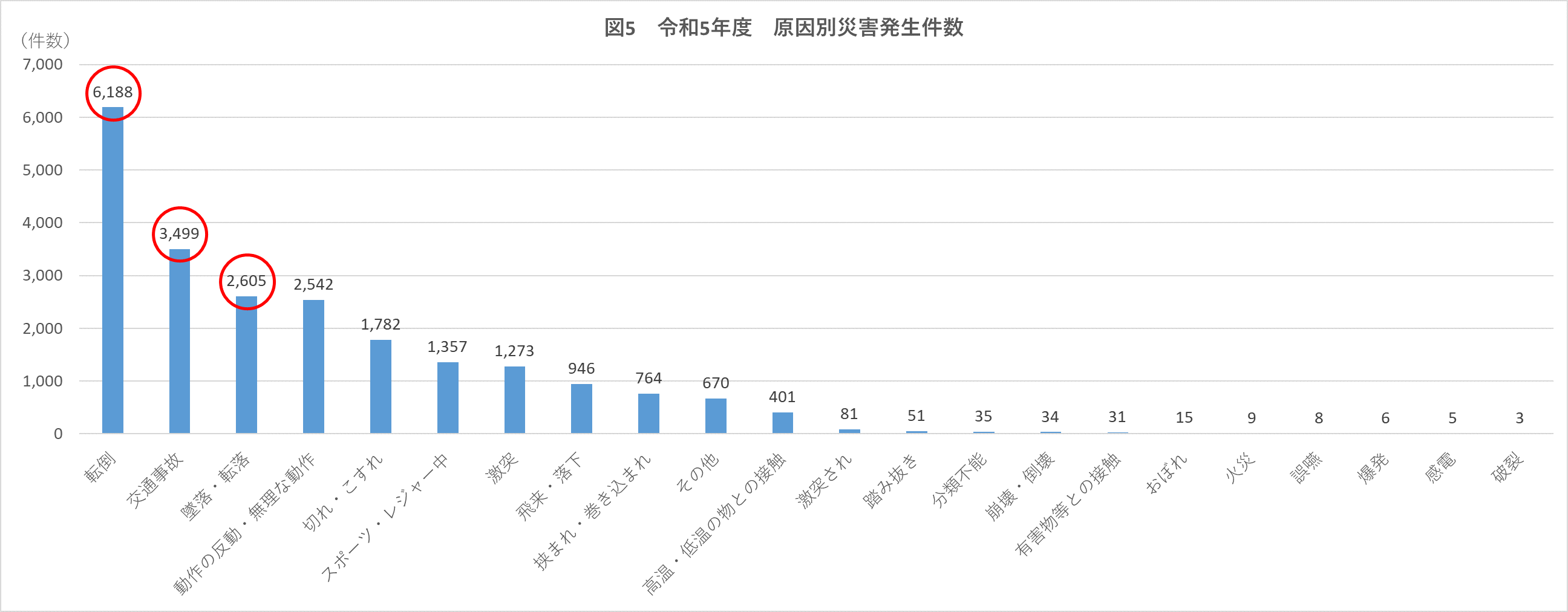

災害発生状況の分析vol.4「令和5年度 原因別災害発生状況」では全体の災害発生件数が22,305件に対して、転倒が6,188件と一番多く、次いで交通事故が3,499件、墜落・転落が2,605件であり特に転倒災害の件数は全体の約3割(約27.7%)を占めていることを紹介しました。

今回は、転倒災害発生状況に関して、発生原因や入院率について分析し、今後のケガ防止にお役立ていただくための対策をご紹介します。

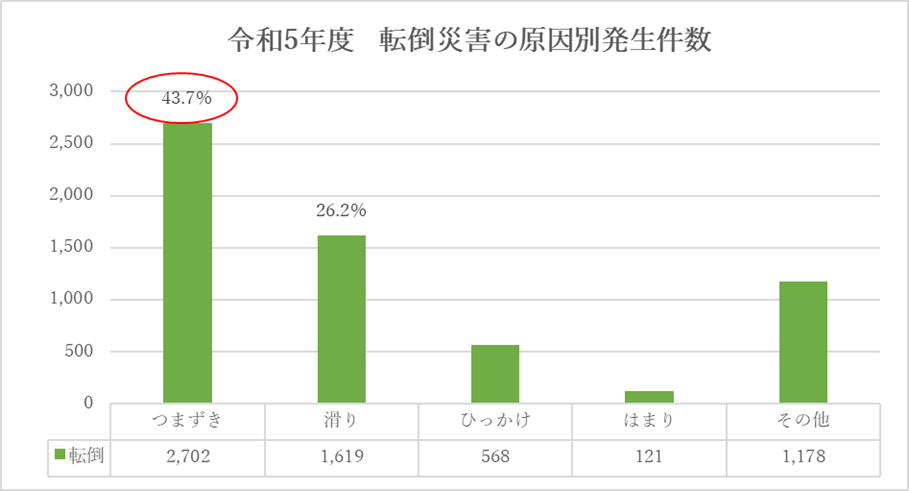

転倒災害の主な発生原因である「つまずき」「滑り」「ひっかけ」「はまり」で比較すると、「つまずき」で43.7%、「滑り」が26.2%であり、合わせて全体の約7割を占めていました。この結果から、転倒災害の大半は「つまずき」・「滑り」によって発生していることが分かります。

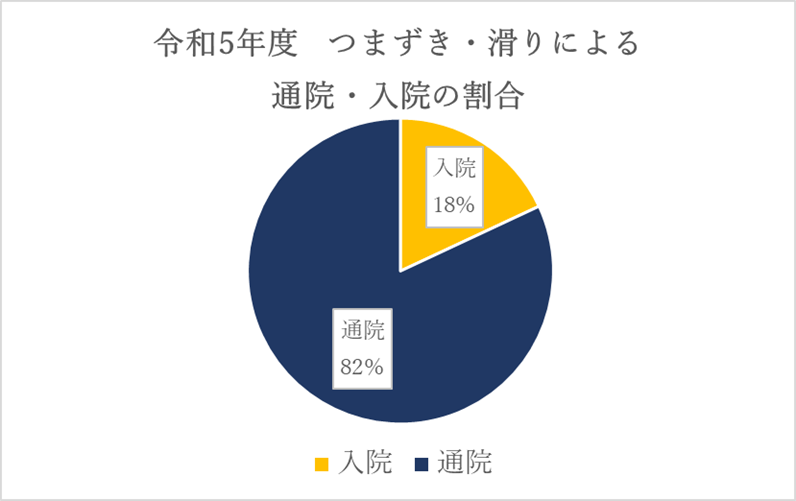

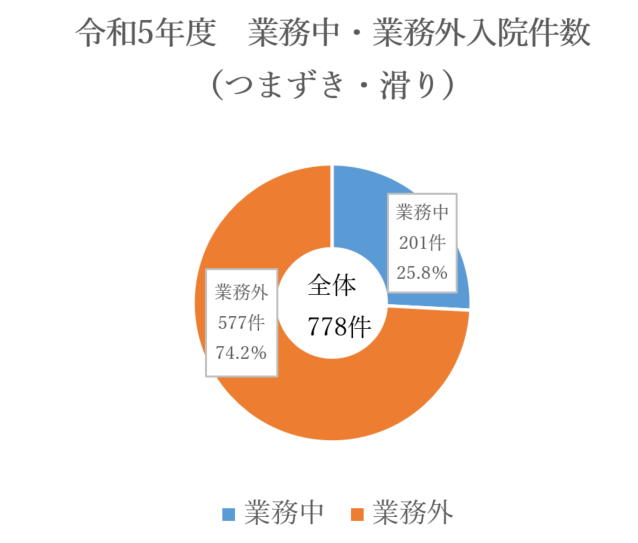

「つまずき」・「滑り」による転倒災害4,321件のうち、通院件数・入院件数を比較すると通院件数が3,543件、入院件数が778件であり、通院の割合が全体の82%、入院の割合が18%を占めています。

多くの場合、転倒でケガをしても入院の必要はありませんが、18%は入院する必要があり、日常的に発生する「つまずき」や「滑り」で大きなケガにつながるケースも少なくありません。

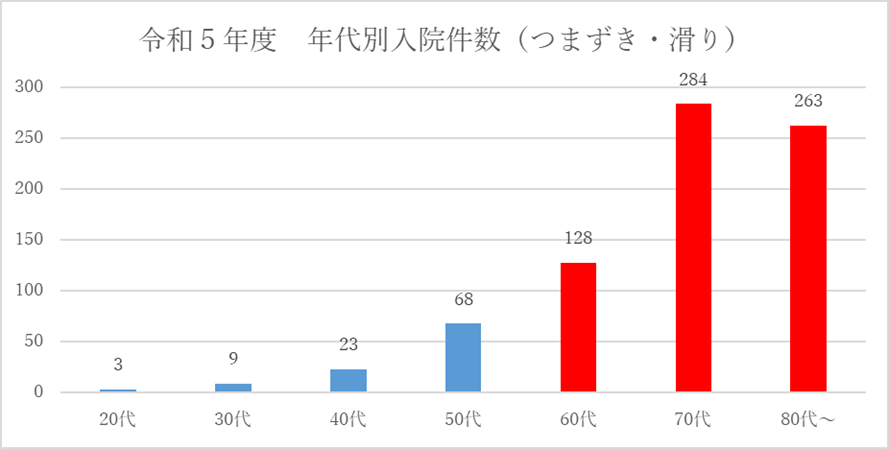

「つまずき」「滑り」による入院件数778件のうち、20代から50代の入院件数は103件であるのに対し、60代から80代以上の入院件数は675件であり、全体の8割以上(86.8%)を占めています。

※転倒により入院が必要となるほどの大きなケガに至る確率(転倒による入院件数÷加入者数)は、50代に比べて60代は2倍以上、70代は4倍以上、80代では10倍以上というデータもあり、加齢に伴ってリスクが高くなります。

高齢者にとって、転倒は骨折や頭部外傷等の大ケガにつながりやすく、それが原因で介護が必要になることもあります。

「令和4年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によれば、高齢者の介護が必要になった主な原因は、認知症16.6%、脳血管疾患(脳卒中)16.1%に続き、「骨折・転倒」が13.9%を占め、高齢による衰弱13.2%より多くなっています。

また、「令和4年人口動態統計(厚生労働省)」によれば、高齢者の転倒・転落・墜落による死亡者数は10,809人で、交通事故による死亡者数の5倍以上となります。(※1,2)

業務外の「つまずき」・「滑り」の入院件数は577件であり、業務中の「つまずき」・「滑り」の入院件数201件と比較すると、2倍以上の差があります。

内訳としては、業務中の20代から50代の入院件数は30件(14.9%)であり、60代から80代以上の入院件数は171件(85.1%)でした。

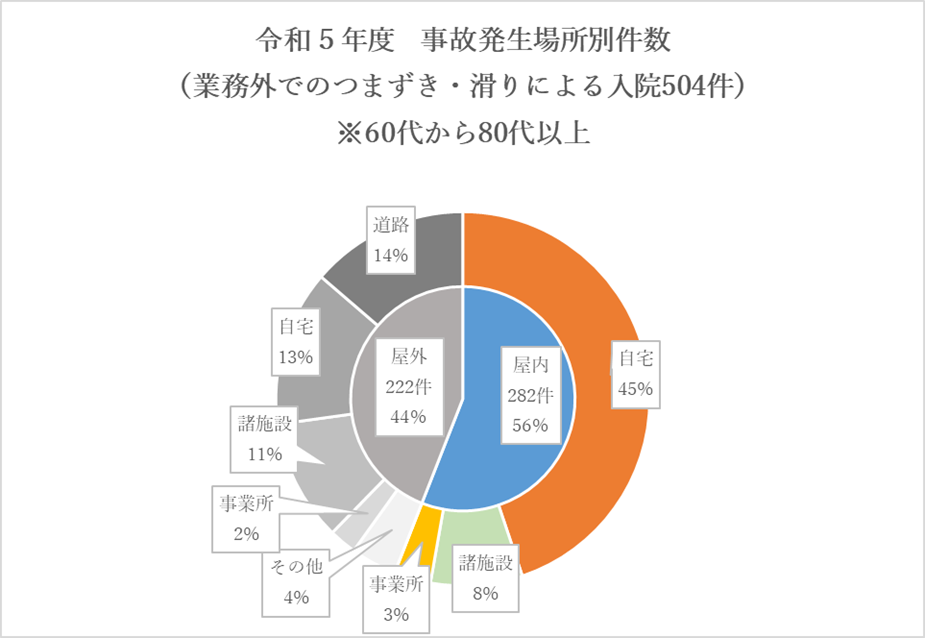

また、業務外の入院件数は20代から50代で73件(12.7%)であり、60代から80代以上の入院件数は504件(87.3%)でした。

以上より業務中・業務外ともに60代から80代以上の入院件数が全体の8割以上を占めていることが分かりました。

業務外の「つまずき」・「滑り」による60代から80代以上の入院件数504件のうち、屋内での発生が282件で56%を占めています。また、事故の発生場所としては「自宅」「諸施設」「事業所」のうち、「自宅」での発生件数が226件と屋内での全体の約8割を占めています。

本文の中で、転倒災害の原因別では「つまずき」による災害が最も多いことを述べましたが、その原因の一つに"すり足歩行"が考えられます。

加齢による脚の筋力低下に伴い、足を上げる力も弱まります。そのため、わずかな段差でつまずきやすくなり、転倒災害につながります。すり足歩行の場合、つま先が上がっていないため、ほんのわずかな段差(或いはなにも段差がない場所)でもつまずきやすくなります。

つまずきの対策として、段差の解消や小さな段差の視認性を高めることも重要ですが、歩き方についても見直してみましょう。もし、すり足歩行になっていれば、つま先を床から離し、踵からつくよう歩くなど、歩き方を意識してみましょう。

60代から80代以上における業務外の自宅での「つまずき」・「滑り」による入院件数226件のうち、「つまずき」による入院件数は129件(57.1%)、「滑り」による入院件数は97件(42.9%)あります。

「つまずき」による入院件数のうち「段差」が原因になったものが36件(27.9%)※と最も多くなっています。

※「つまずき」の転倒原因となる「段差」「凍結・濡れ場」「履物」「その他」計129件中(原因が特定できないものは除いています)

・自宅玄関の段差でつまずき、転倒した。

・トイレに行こうとした際、段差でつまずき、転倒した。

・部屋と部屋の間の敷居につまずき、転倒した。

自宅での段差による「つまずき」36件のうち、「玄関」と「トイレ」での発生が多くなっています。

「玄関」の段差は、住宅内の他の段差より比較的高く設定されている場合が多く、足を十分に上げきれなかったことが「つまずき」につながったと考えられます。

また、「トイレ」の段差に関して、バリアフリー化していない古い住宅では、トイレの床が廊下よりも一段低くなっている構造が多く、廊下とトイレの床の高さの違いによって、つまずきやすくなると考えられます。

「滑り」による入院件数のうち「凍結・濡れ場」が原因になったものが24件(24.7%)※と最も多くなっています。

※「滑り」の転倒原因となる「段差」「凍結・濡れ場」「履物」「その他」計97件中(原因が特定できないものは除いています)

・風呂場で浴槽から出た際、滑って転倒した。

・風呂場で床に石鹸のぬめりが残っていたため、滑って転倒した。

・雨で玄関が濡れており、滑って転倒した。

自宅での濡れ場における「滑り」24件のうち、特に浴室は床が濡れた状態であることに加え、立ったり、座ったりする動作や、浴槽への出入りが伴うため事故が多くなっています。

また、加齢に伴ってバランス能力や足腰の筋力が低下することで、踏ん張りがきかず、転倒につながっていることが考えられます。

今回は、全災害の中でも災害件数が一番多い「転倒災害」に焦点を当てた分析結果をご説明させていただきました。

転倒災害の中でも、特に60歳以上の高齢者の方が、業務外において「つまずき」「滑り」による転倒で入院することが多いという結果となっています。

これらの結果を踏まえ、ケガ(災害)を防ぐための注意点やトレーニング方法についてご提案させていただきます。

「玄関」の上がり框の標準的な高さは15㎝から18㎝ですが、高齢者にとってこの高さは転倒につながりやすいです。

対策としては、上がり框用の手すりやスロープの取り付けを推奨します。また、立ったままの靴の着脱は不安定な姿勢になるため、低めの腰掛けを置き、座りながら着脱をするようにしましょう。

「トイレ」の段差は前述の通り、古い住宅ではトイレの床が廊下よりも一段低くなっている構造が多いため、転倒につながりやすいです。

対策としては、段差解消グッズの活用や出入り口に手すりの取り付けを推奨します。また、深夜にトイレに行く際、足元がよく見えないと転倒リスクが高くなるため、トイレや廊下の照明を明るいものに変えたり、自動で点灯するセンサー付き照明を取り付けることもよいでしょう。

浴室は自宅内においても、転倒災害が起こりやすい場所ですが、特に床が濡れている状態では、非常に滑りやすくなるため、足腰が弱い人には不安定な環境です。

また、浴室での転倒災害は、体が直に床や硬い浴槽に衝突することになるため、骨折のような大きなケガを招きやすくなります。

対策としては、床に発泡性のクッション性があるマットを敷くことや床のタイルを滑りにくい素材に取り換えることを推奨します。加えて、石鹸やシャンプーなどが残っていると非常に滑りやすくなるため、立ち上がる際や移動する際はしっかり洗い流しておきましょう。

また、入浴の際は、必ず自らの健康状態を把握し、少しでも体調が優れない場合は控えるようにしましょう。例えば、のぼせてふらつかないように「湯温は41℃以下、お湯につかる時間は10分までを目安」 1にするなど無理のない範囲での入浴にしましょう。

転倒災害を防止するために、日頃から転倒防止トレーニングを実施しましょう。

加齢に伴い身体能力は低下しています。例えば、平衡機能は20歳代で100%とすると50歳代でおよそ48%となっています。2

まずはご自身の筋力、敏捷性、静的バランスなど現在の身体の状態を確認してみましょう。3

次に、転びにくい、転んでも骨折しにくい体づくりのために「転倒予防体操」やラジオ体操を積極的に行いましょう。厚生労働省では「毎日3分でできる転びにくい体をつくる職場エクササイズ」を動画で配信しています。4日頃からストレッチや筋力トレーニングを習慣化し、転びにくい体をつくりましょう。